12.04.2021

Die konjunkturellen Perspektiven der Zulieferindustrie hellen sich spürbar auf. Gleichzeitig dämpfen die Signale aus dem Fahrzeugbau als wichtigste Kundenbranche die Erwartungen. Es wird immer deutlicher, dass die deutsche Zulieferindustrie im Zentrum des industriellen Strukturwandels zur Dekarbonisierung der Gesellschaft steht.

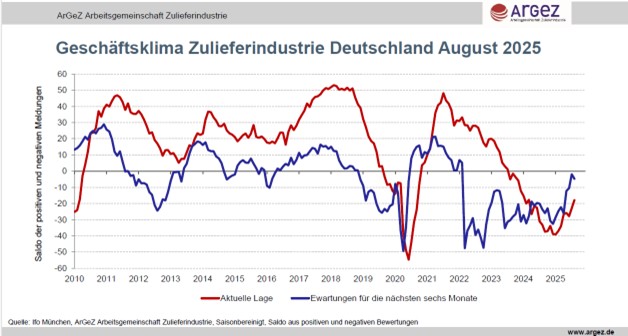

Nach dem pandemiegeprägten Vorjahr war der Start in das Jahr 2021 für die gesamte Zulieferindustrie von existenzieller Bedeutung. Die Erholung der Lage - Stand Ende des ersten Quartals 2021 - spiegelt sich deutlich im Geschäftsklima der Zulieferer wider: In allen Segmenten der deutschen Zulieferindustrie hat sich die aktuelle Geschäftslage auf breiter Front verbessert. Die Dynamik ist vergleichbar mit der Erholung nach der Finanzkrise 2009. Gleichzeitig stiegen die Geschäftsaussichten für die nächsten sechs Monate. Optimistischer war die Erwartungshaltung der Zulieferer zuletzt im Februar 2011. Dennoch sind die Signale aus den Kundenbranchen extrem zwiespältig: Die Fahrzeugbauindustrie sendet aufgrund der Lieferprobleme bei Elektronikbauteilen unverändert Bremssignale aus. Die ursprünglich optimistischen Prognosen der Automobilhersteller für das Jahr 2021 dürften kaum mehr zu halten sein. In der Folge sind Prognoserevisionen auch auf Zuliefererseite erwartbar. Der Maschinenbau als zweitwichtigste Kundenbranche hat demgegenüber wieder Fahrt aufgenommen. Hier sind Aufwärtsrevisionen der ursprünglich eher konservativen Erwartungen wahrscheinlich.

Der Strukturwandel zur Dekarbonisierung der Gesellschaft ist längt auch in der Zulieferindustrie angekommen. In einem konjunkturell höchst unsicheren Umfeld müssen die zum Teil sehr mittelständischen Zulieferbetriebe teure Investitionsentscheidungen treffen. Der Klimaschutz ist ein Schlüsselthema unserer Zeit, welches mit ehrgeizigen und erreichbaren Zielen prioritär vorangetrieben werden muss. Die Zulieferindustrie bekennt sich zu den Pariser Klimazielen. Die vom Gesetzgeber gesetzten CO2 – Reduktionsziele müssen sich indes auch an der technischen Machbarkeit orientieren, das gilt u.a. auch für die Festsetzung von CO2- Grenzwerten. Der Fokus des Handelns muss von vorneherein im Dialog mit den betroffenen Industrien die Umsetzung der Ziele in den einzelnen Sektoren in den Blick nehmen und die hierdurch entstehenden Folgen genau und transparent benennen. Jede politische Regelsetzung und Förderung auch in der Europäischen Union muss technologieoffen sein. Das marktwirtschaftliche Prinzip, dass sich zur Erreichung der politischen Ziele die technisch beste Lösung im Wettbewerb der Technologien entwickeln und durchsetzen muss, führt zu Innovationen, die tatsächlich und ohne staatliche Förderung in großer Zahl zum Einsatz kommen. Staatlicher Dirigismus und Technologieverbote dagegen bergen die Gefahr, dass falsche Wege beschritten werden und zielführende Optimierungen nicht zum Zuge kommen können. Die Vorgaben der neuen Abgasnorm Euro 7 müssen sich an den technisch und wirtschaftlich erreichbaren Fortschritten orientieren. Genauso wie elektrische Antriebe können auch z.B. mit E-Fuels betriebene Verbrennungsmotoren einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten.

Dies gilt auch und gerade in Hinsicht auf zeitliche Festlegungen. Entwicklungsprozesse können unerwartet schnelle Fortschritte machen oder Hemmnissen und Verzögerungen ausgesetzt sein. Es ist nicht verantwortlich, in der Hoffnung auf neu entstehende Arbeitsplätze in der Zukunft sichere bestehende Arbeitsplätze im industriellen Mittelstand akut zu gefährden. Daher ist ein Monitoring bei der Zielerreichung der Klimaziele inklusive der durch die Umsetzung zu erwartenden Folgen wesentlich.

Die mittelständischen Zulieferbetriebe können die Transformation nicht aus eigener Kraft stemmen, sondern brauchen Unterstützung durch spezielle, auf den Mittelstand zugeschnittene Förderprogramme. CO2-Emissionen können z.B. durch eine Umstellung der Energieversorgung oder neue Produktionsverfahren gesenkt werden. Dafür müssen die notwendigen Standortbedingungen geschaffen und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Der Staat sollte dafür unbürokratisch Zuschüsse bereitstellen. Die Forschung und Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, z.B. in den Bereichen Mobilität, grünem Wasserstoff und alternative Kraftstoffe, muss konsequent fortgeführt werden. Schlüsseltechnologien, z.B. in der Antriebstechnologie, der Materialforschung, der Mikroelektronik, der Leistungselektronik, der Batterietechnologie und der Vernetzung und Digitalisierung im Fahrzeug, müssen weiterentwickelt werden. Schließlich geht es um über 1 Million Beschäftigte in rd. 9.000 Betreiben.

ArGeZ Pressemitteilung und Lastenheft zur Bundestagswahl zum Download.